Pubblicato:

Autore: Antonio Maria Guerra

Piadina Romagnola

La focaccia non lievitata è una tipologia di cibo antichissima che nel corso del millenni si è evoluta in molteplici forme. La ‘Piadina Romagnola’ è una di queste. Scopriamo la storia, i segreti della sua preparazione ed un gran numero di curiosità, avvalendoci del prezioso aiuto del Consorzio dei suoi produttori più tradizionali.

La storia della piadina.

E’ pressocchè impossibile stabilire con precisione la data di nascita della ‘piadina’: sappiamo con certezza che è frutto dell’evoluzione del cosiddetto ‘pane azzimo’ (*1), le cui origini si perdono nella notte dei tempi (*2). Ciò spiegherebbe come mai preparazioni abbastanza simili, accomunate dal medesimo progenitore, facciano parte delle tradizioni culinarie di molti paesi mediterranei, africani ed asiatici (*3).

PERIODO CLASSICO Le prime testimonianze relative alla preparazione di focacce non lievitate nella penisola italica (vere e proprie antenate della piadina), risalgono al periodo degli Etruschi: già nel X secolo a.C. questo popolo era solito cuocere impasti di forma circolare realizzati con acqua e farine di cereali. Un’abitudine adottata in seguito dai Romani (*4), che apprezzarono particolarmente la grande praticità di questo cibo: si trattava infatti di un’ottima alternativa al pane, rapida da cuocere, e quindi più che adatta a sfamare le loro legioni. Ampio fu inoltre il suo impiego nelle cerimonie religiose e nei banchetti dei patrizi (*5).

Le prime testimonianze relative alla preparazione di focacce non lievitate nella penisola italica (vere e proprie antenate della piadina), risalgono al periodo degli Etruschi: già nel X secolo a.C. questo popolo era solito cuocere impasti di forma circolare realizzati con acqua e farine di cereali. Un’abitudine adottata in seguito dai Romani (*4), che apprezzarono particolarmente la grande praticità di questo cibo: si trattava infatti di un’ottima alternativa al pane, rapida da cuocere, e quindi più che adatta a sfamare le loro legioni. Ampio fu inoltre il suo impiego nelle cerimonie religiose e nei banchetti dei patrizi (*5).

Continua

MEDIOEVO Durante il Medioevo il consumo di queste focacce era diffuso in molte regioni (*6) e soprattutto nella zona corrispondente all’attuale Romagna. Ben presto divennero il cibo per eccellenza della gente più povera, impiegato quando il pane, per vari motivi, cominciava a scarseggiare (*7).

Durante il Medioevo il consumo di queste focacce era diffuso in molte regioni (*6) e soprattutto nella zona corrispondente all’attuale Romagna. Ben presto divennero il cibo per eccellenza della gente più povera, impiegato quando il pane, per vari motivi, cominciava a scarseggiare (*7).

Nei periodi di carestia il loro ingrediente principale, la farina di grano (*8), poteva essere addizionata (o del tutto sosituita) con farine di cereali più economici (*9).

La prima citazione del termine ‘Piada’ risale alla seconda metà del XIV secolo ed è contenuta nella ‘Descriptio Romandiole’, documento del 1371 attribuito al legato pontificio Anglico de Grimoard.

ETA’ MODERNA Fu il celebre poeta Giovanni Pascoli, diversi secoli più tardi (*10), a ufficializzare il nome di una prelibatezza che tanto amava, la ‘Piada’ appunto (*11). La specialità rimase a lungo esclusivo appannaggio dei ristretti circoli familiari, preparata dalle ‘arzdore’, le massaie romagnole, per i figli ed i mariti. La situazione cambiò del tutto nel secondo dopoguerra, soprattutto negli anni ‘60 del Novecento, all’epoca del boom economico, quando folte schiere di turisti italiani e stranieri iniziarono a riversarsi sulle spiagge dell’Adriatico. Fu allora che, lungo le strade che portavano al mare, aprirono i primi chioschi: veri e propri templi di una ‘Piada’ che, nel frattempo, si era fatta ‘Piadina’.

Fu il celebre poeta Giovanni Pascoli, diversi secoli più tardi (*10), a ufficializzare il nome di una prelibatezza che tanto amava, la ‘Piada’ appunto (*11). La specialità rimase a lungo esclusivo appannaggio dei ristretti circoli familiari, preparata dalle ‘arzdore’, le massaie romagnole, per i figli ed i mariti. La situazione cambiò del tutto nel secondo dopoguerra, soprattutto negli anni ‘60 del Novecento, all’epoca del boom economico, quando folte schiere di turisti italiani e stranieri iniziarono a riversarsi sulle spiagge dell’Adriatico. Fu allora che, lungo le strade che portavano al mare, aprirono i primi chioschi: veri e propri templi di una ‘Piada’ che, nel frattempo, si era fatta ‘Piadina’.

Note:

*1: La parola ‘azzimo’ deriva dal greco ‘ἀζύμη’, che vuol dire ‘senza lievito’;

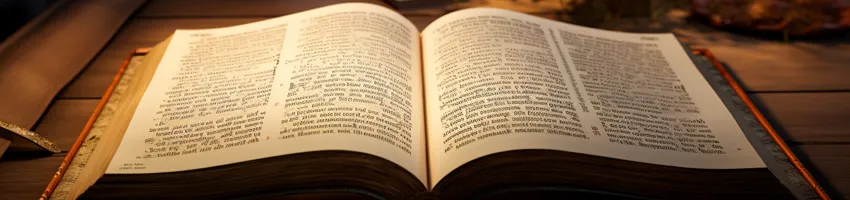

*2: La Bibbia, ad esempio, narra che il ‘pane azzimo’ venne consumato dagli Ebrei durante l’Esodo dall’Egitto;

*3: Come ad esempio la ‘Pita’ (o ‘Pitta’), diffusa in diversi paesi mediterranei, lo ‘Yufka’ turco, la Taguella dei Tuareg, etc;

*4: Il poeta romano Virgilio, nel VII libro dell’Eneide, fa chiaro riferimento a un’ ‘exiguam orbem’ che era, di fatto, l’antenata della Piadina;

*5: I patrizi, ovvero gli aristocratici romani;

*6: Come la Farinata ligure, la ‘Torta al Testo’ (o ‘Crescia’ o ‘Ciaccia’) umbra, il ‘Panigaccio’ (o Panigazzo’) della Lunigiana, etc.;

*7: Il pane poteva scarseggiare non solo a causa delle carestie, ma anche per il fatto che, in genere, veniva preparato una sola volta alla settimana;

*8: Più spesso granturco;

*9: Si trattava di farine povere, in quanto tali soggette a minore tassazione, come quella di segale, orzo o farro. Poteva capitare che, in periodi particolarmente difficili, si ricorresse all’uso di farina di ghiande o perfino di segatura!

*10: Vale a dire agli inizi del ‘900;

*11: Occorre sottolineare il fatto che la ‘Piada’ tanto amata da Pascoli era diventata un cibo tutt’altro che povero: il suo gusto era infatti arricchito dallo strutto e da molteplici farciture;

Piadina Romagnola

I PRODUTTORI PIU’ TRADIZIONALI

Quest’articolo è il frutto della collaborazione tra WebFoodCulture ed il Consorzio di Tutela e Promozione della Piadina Romagnola, organizzazione che riunisce i produttori più tradizionali della celebre specialità.

La Romagna: il luogo di nascita della piadina.

La Piadina ha un legame indissolubile con la Romagna, regione situata nella parte settentrionale della penisola italiana.

Continua

Il suo nome (Romagna deriva da ‘románia’, ovvero ‘mondo romano’) è dovuto allo stretto legame che, ai tempi dell’invasione longobarda, continuò ad avere con il potere imperiale (legame rafforzato dalla presenza di un nutrito contingente di legionari nella città di Ravenna).

Piadina Romagnola: ingredienti e preparazione.

Si riportano di seguito gli ingredienti utilizzati per la Piadina Romagnola e gli step necessari alla sua preparazione:

GLI INGREDIENTI:

Secondo il Disciplinare di Produzione della Piadina Romagnola IGP, la preparazione di questa specialità necessita di pochi, semplici ingredienti, vale a dire:

Continua

- Farina di grano tenero;

- Acqua;

- Sale;

- Grassi (strutto, e/o olio di oliva, e/o olio di oliva extravergine);

E’ inoltre possibile fare uso, seppur in quantità minima, di agenti lievitanti, quali:

- Amido di mais (o frumento);

- Bicarbonato di sodio;

LA PREPARAZIONE

La preparazione è altrettanto semplice e comprende i seguenti passaggi:

1) Preparazione dell’impasto: gli ingredienti sopra elencati sono mescolati fino ad ottenere l’impasto;

Continua

2) Porzionatura: l’impasto viene suddiviso in porzioni (‘pani’ o ‘palline’);

3) Laminatura: I ‘pani’ (o ‘palline’) sono appiattiti (a mano o meccanicamente), fino ad ottenere dischi dal diametro e spessore desiderati;

4) Cottura: I dischi sono cotti su apposite piastre ad una temperatura che oscilla tra i 200 e i 250 gradi centigradi;

5) Somministrazione o raffreddamento: la Piadina viene quindi servita. Nel caso di produzione indistriale si procede al raffreddamento della specialità;

6) Confezionamento: l’ultima fase del processo produttivo industriale è quella del confezionamento, dopo il quale la Piadina è pronta per la commercializzazione;

La piadina in video.

Un interessante video, realizzato dal Consorzio della Piadina Romagnola, in cui vengono mostrate la preparazione, i luoghi e la gente di questa squisita specialità.

La Piadina Romagnola e la Riminese.

According to the Production Regulations drafted by the Consortium, ‘Piadina Romagnola’, also known as ‘Piada Romagnola’, comes in two types: ‘Piadina Romagnola’, generally made in the hinterland of the region, and Piadina Romagnola ‘alla Riminese’ (or ‘Piada Romagnola alla Riminese’), made in the coastal area, which is, in fact, a variant of the first. The main differences are listed below:

LA PIADINA ROMAGNOLA

- Ha un diametro medio che oscilla tra i 15 e i 25 centimetri (inferiore quindi a quello della variante riminese).

- Ha uno spessore medio che oscilla tra i 4 e gli 8 mm (superiore quindi a quello della variante riminese).

- Si presenta come un disco di colore bianco-avorio caratterizzato da macchie ambrate (dovute alla cottura), di piccole dimensioni, uniformemente distribuite sulla superficie.

LA PIADINA ‘ALLA RIMINESE’

- Ha un diametro medio che oscilla tra i 23 e i 30 centimetri (superiore quindi a quello dell’altra tipologia).

- a uno spessore medio di circa 3 mm (inferiore quindi a quello dell’altra tipologia).

Si presenta come un disco anch’esso di colore bianco-avorio, caratterizzato questa volta da macchie (o ‘vesciche’) di grandi dimensioni, distribuite in modo casuale sulla superficie.

Va infine sottolineato il fatto che la Piadina Romagnola è di consistenza rigida e friabile, mentre la tipologia ‘Riminese’ è sicuramente più morbida ed elastica (*1).

Continua

*1: L’impiego di olio di oliva nell’impasto rende la piadina più rigida e friabile, mentre l’uso dello strutto la rende più elastica.

La Piadina Romagnola IGP, zone di produzione.

Secondo il Disciplinare, la Piadina Romagnola IGP deve essere necessariamente prodotta in queste zone:

Provincia di Rimini

Bellaria-Igea Marina, Casteldelci, Cattolica, Coriano, Gemmano, Maiolo, Misano Adriatico, Mondaino, Monte Colombo, Montefiore Conca, Montegridolfo, Montescudo, Morciano di Romagna, Novafeltria, Pennabilli, Poggio Berni, Riccione, Rimini, Saludecio, San Clemente, San Giovanni in Marignano, San Leo, Sant’Agata Feltria, Santarcangelo di Romagna, Talamello, Torriana, Verucchio.

Provincia di Forlì-Cesena:

Sole, Cesena, Cesenatico, Civitella di Romagna, Dovadola, Forlì, Forlimpopoli, Galeata, Gambettola, Gatteo, Longiano, Meldola, Mercato Saraceno, Modigliana, Montiano, Portico e San Benedetto, Predappio, Premilcuore, Rocca San Casciano, Roncofreddo, San Mauro Pascoli, Santa Sofia, Sarsina, Savignano sul Rubicone, Sogliano al Rubicone, Tredozio, Verghereto.

Provincia di Ravenna:

Alfonsine, Bagnacavallo, Bagnara di Romagna,Brisighella, Casola Valsenio, Castel Bolognese, Cervia, Conselice, Cotignola, Faenza, Fusignano, Lugo, Massa Lombarda, Ravenna, Riolo Terme, Russi, Sant’Agata Sul Santerno, Solarolo. Provincia di Bologna (fino ai comuni tracciati dal corso storico del fiume Sillaro): Borgo Tossignano, Casalfiumanese, Castel del Rio, Castel Guelfo, Castel San Pietro, Dozza, Fontanelice, Imola, Mordano.

Piadina Romagnola: calorie e valori nutrizionali.

Essendo un prodotto non lievitato, la Piadina ha un peso specifico discretamente alto: una porzione di dimensioni medie può tranquillamente superare i 130 grammi. Contiene, nell’ordine, carboidrati, grassi e proteine.

Continua

L’apporto calorico della specialità è abbastanza variabile: dipende infatti dalla quantità di strutto impiegata nell’impasto.

Diciamo che, in genere, una piadina ha tra le 360 e le 420 calorie (ovvero circa 320/340 kcal/hg). Questo valore è destinato a crescere ulteriormente in base alla farcitura, che spesso (anche se non necessariamente) consiste in salumi e formaggi.

Le farciture della Piadina.

Se esiste una specialità gastronomica ‘anarchica’, questa è sicuramente la Piadina: permette infatti una grande libertà nella scelta degli ingredienti che andranno a comporre la sua farcitura. Seguendo l’esempio della più classica, accompagnata da prosciutto di Parma, formaggio squacquerone e rucola, spesso si tendono ad abbinare:

Continua

- Un salume (es. mortadella, salame, speck, bresaola, culatello, etc.);

- Un formaggio (es. Stracchino, Brie, Robiola, Mozzarella, Scamorza, etc.);

- Una verdura e/o un ortaggio, cotto e/o crudo (es. Pomodori freschi affettati, peperoni e zucchine grigliate e/o saltate in padella, etc.);

Naturalmente, come premesso, non esistono regole se non quelle dettate dal gusto di chi la prepara.

Di seguito, alcuni esempi di farciture diverse dalla tradizionale:

- Piadina con Prosciutto Crudo di Parma, Mozzarella di Bufala Campana DOP e Rucola;

- Piadina ai Quattro Formaggi (Gorgonzola DOP, Fontina, Mozzarella di Bufala Campana DOP, Parmigiano Reggiano);

- Piadina con Porchetta, Pecorino Romano DOP e pomodorini secchi;

Il ‘Crescione’ e la Piadina.

Il ‘Crescione’, conosciuto anche come ‘Cassone’ o ‘Cascione’, è uno dei prodotti più tipici della gastronomia Romagnola. Parente stretto della Piadina, viene preparato con la medesima sfoglia tonda che, in questo caso, prima della cottura, è farcita e piegata su se stessa, realizzando un sottile calzone imbottito a forma di mezzaluna.

Continua

La specialità prende il nome da quello che, un tempo, era l’ingrediente principale della sua imbottitura classica, ovvero il ‘Lepidium sativum’ (volgarizzato in ‘Crescione’, appunto): un’erba che cresceva spontanea lungo i fossati.

Tra le altre imbottiture, ricordiamo:

- Erbe di campo (rosole, spinaci, barbabietole);

- Mozzarella e pomodoro;

- Zucca e patate;

Ingredienti cui si possono aggiungere, facoltativamente, salsiccia e/o salumi.

Un ‘testo’ per cuocere la Piadina Romagnola.

Il modo più tradizionale per cuocere la Piadina prevede l’uso del cosiddetto ‘testo’, vale a dire un particolare tipo di teglia in terracotta (*1). I ‘testi’ più pregiati (*2) sono ancora oggi prodotti nella zona di Montetiffi: opera di artigiani che, dopo aver impastato una miscela di argille, le danno (rigorosamente a mano) la caratteristica forma circolare dal bordo rialzato.

Continua

L’operazione termina con la stagionatura e la cottura in forno a legna.

A partire dagli anni ‘60 i ‘testi’ sono sempre meno utilizzati, sostituiti da lastre metalliche o, nel migliore dei casi, in pietra refrattaria.

Note:

*1: In dialetto ‘teggia’.

*2 Il poeta Giovanni Pascoli, grande appassionato di Piadina Romagnola, chiamava queste teglie “testi di porosa argilla”.

Le origini della parola 'piadina'.

Il termine ‘Piadina’, utilizzato oggigiorno per indicare una tra le più celebri specialità romagnole, deriva dalle parole dialettali ‘Piè’, ‘Pièda’, ‘Pìda’. La radice di queste parole è a sua volta da molti studiosi ricollegata al greco.

La vera e propria consacrazione del nome ‘Piada’, dal quale in seguito derivò appunto ‘Piadina’, fu ad opera del celebre poeta italiano Giovanni Pascoli, che in un suo poemetto celebrò la leccornia (da lui molto amata), chiamandola ‘pane nazionale dei romagnoli’. Nel 1918, Alfredo Panzini, nel suo Dizionario, la definì come “Specie di pane azzimo in forma schiacciata o spianata sottile, cotta sul testo”.

Il vino giusto per la Piadina.

Continua

… la scelta potrebbe ricadere su un vino rosso, magari frizzante, come il Lambrusco DOC, in grado di ‘pulire la bocca’ dalla grassezza della preparazione. In caso di Piadine più ‘leggere’, ad esempio a base di verdura (cotta o cruda che sia), la scelta può ricadere su un vino bianco.

I chioschi: templi della Piadina Romagnola.

I ‘chioschi’ sono i veri e propri ‘templi’ della Piadina Romagnola: si tratta di strutture che, a partire dagli anni ‘50 del secolo scorso, sorsero ai lati delle strade che portavano i turisti alle celebri spiagge della riviera.

Continua

Fu proprio grazie a queste piccole attività che la Piadina smise di essere un cibo esclusivamente ‘familiare’, preparato in genere dalle massaie (le cosiddette ‘azdore’), per divenire specialità gastronomica famosa in tutto il mondo. I chioschi più tradizionali si distinguono per la tipica colorazione bianca inframezzata da bande verticali, la cui tinta varia in base alla zona (per esempio, a Forlì e Cesena sono rosse, a Ravenna verdi).

La Denominazione IGP.

Il 4 novembre del 2014, in seguito alla pubblicazione del Regolamento sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, venne ufficializzata l’assegnazione dell’Indicazione Geografica Protetta (IGP) alla Piadina / Piada Romagnola (inclusa la sua variante ‘riminese’).

Continua

Fu altresì delimitato l’ambito territoriale della specialità, ambito compreso tra le province di Rimini, Ravenna, Forlì, Cesena e Bologna (fino al fiume Sillaro). Il marchio certifica la qualità del prodotto ed il puntuale rispetto delle indicazioni presenti nel Disciplinare redatto dal Consorzio di Tutela.

Consorzio di Tutela e Promozione della Piadina Romagnola: contatti.

Indirizzo: Piazza Leopoldo Tosi, 4 – 47923 Rimini

Sito ufficiale: www.consorziopiadinaromagnola.it

Mail: segreteria@consorziopiadinaromagnola.it

Tel.: +39 0541 760227

Informazioni sul copyright.

Le immagini presenti in questa pagina sono di proprietà di WebFoodCulture e del Consorzio di Tutela e Promozione della Piadina Romagnola, eccetto le seguenti:

Immagini di Pubblico dominio

- Urna cineraria etrusca, Museo archeologico di Perugia, immagine di G.dallorto (Wikipedia Link)

- Giovanni Pascoli (Wikipedia Link)

- Logo IGP (Wikipedia Link)

Immagini Creative Commons

- Crescione romagnolo (Wikipedia Link)